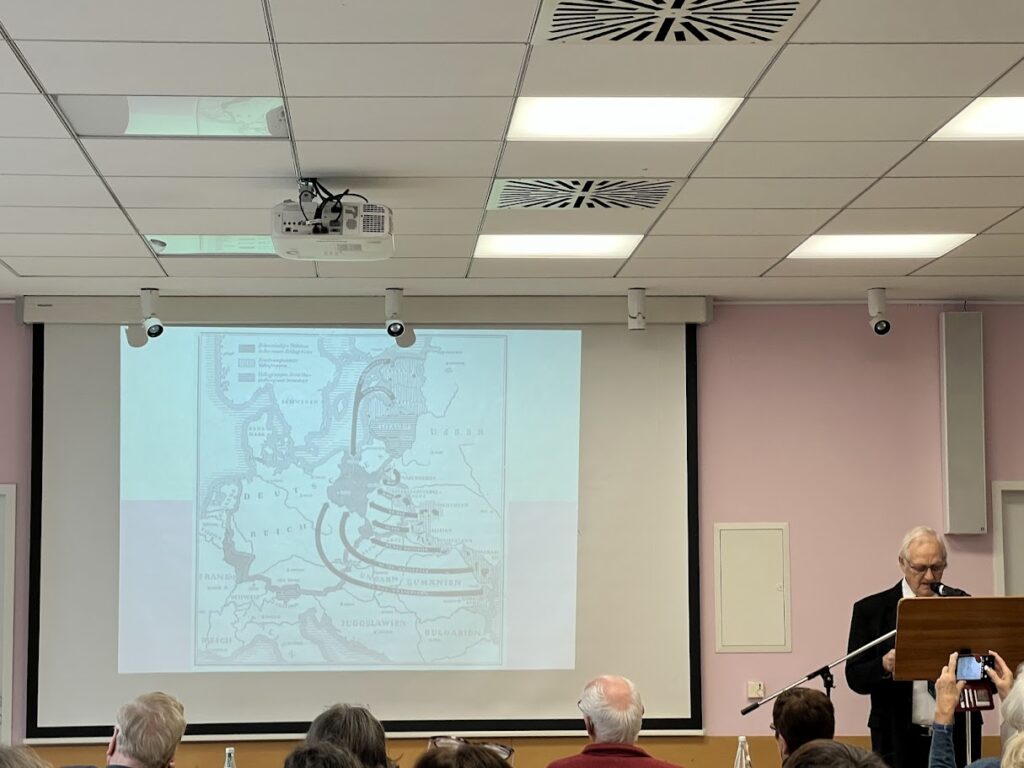

Die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Thema der Zwangsmigration, das in der geschichtlichen und politischen Debatte oft von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Der Vortrag von Prof. Dr. Arnold Suppan bei der Eröffnung der Tagung „80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und die Vertreibung der Sudetendeutschen – Gedenken und Lernen“ im Heiligenhof hat bereits gezeigt, dass die Vertreibung nicht isoliert betrachtet werden kann. Die Vertreibung und Zwangsmigration muss im größeren Kontext der europäischen Geschichte eingeordnet werden. Diesen Ansatz verfolgte auch Dr. Kotzian in seinem Vortrag, indem er auf die historischen und völkerrechtlichen Dimensionen von Zwangsmigrationen einging und dabei Parallelen zur Gegenwart zog.

Dr. Ortfried Kotzian ist eine herausragende Persönlichkeit in der Pflege und Erforschung des Kulturerbes der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa. Von 1989 bis 2002 war er der erste Geschäftsführer des Bukowina-Instituts in Augsburg. Anschließend leitete er von 2002 bis 2012 das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München, eine zentrale Begegnungs- und Bildungsstätte für Deutsche aus Ost- und Südosteuropa. Seine Arbeit zeichnet sich durch tiefes historisches Verständnis, interkulturelle Sensibilität und eine unermüdliche Leidenschaft für die Bewahrung des kulturellen Erbes aus.

Ein ähnlicher geschichtlicher Weitblick war bereits in seinem Vortrag über die „Böhmischen Dörfer“ erkennbar, in dem er die komplexe Verflechtung der deutsch-tschechischen Geschichte aufzeigte. Schon dort stellte er klar, dass das Zusammenleben dieser beiden Kulturen über Jahrhunderte hinweg keineswegs konfliktfrei war, aber stets von gegenseitigem Einfluss geprägt wurde. Während in diesem Vortrag die facettenreiche Geschichte der Sudetendeutschen im Fokus stand, ging es nun darum, die Vertreibung in eine globale Perspektive einzuordnen.

Die Strategie des Vergessens und die normative Kraft des Faktischen

Dr. Kotzian begann seinen Vortrag mit der Feststellung, dass Staaten, die für Enteignungen und Zwangsmigrationen verantwortlich sind, auf den „Machtfaktor Zeitablauf“ setzen. Mit anderen Worten: Sie verlassen sich darauf, dass sich mit der Zeit niemand mehr daran erinnert, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einst Teil eines Landes waren. Dieser Prozess, so Kotzian, sei nicht nur eine politische Strategie, sondern werde auch von gesellschaftlichen Kräften gestützt.

Alle Staaten, die verantwortlich sind für solche Enteignungsvorgänge, die setzen auf die Macht des Zeitablaufes. Irgendwann erinnert sich keiner mehr daran, dass er von woanders stammt – und das passt dann allen ganz gut.

Diese nüchterne Einschätzung ist eine bittere Wahrheit der Geschichte – und vielleicht auch der menschlichen Bequemlichkeit. Ein zentrales Argument seines Vortrags war, dass sich das 20. Jahrhundert als „Jahrhundert der Zwangsmigrationen“ erwiesen habe. Mehr als 100 Millionen Menschen seien vertrieben, deportiert oder zur Umsiedlung gezwungen worden. Besonders perfide sei dabei, dass in vielen Fällen Flucht und Vertreibung durch völkerrechtliche Vereinbarungen legitimiert wurden – ein Punkt, den auch Prof. Dr. Suppan in seinem Vortrag ansprach.

Zwangsmigration als politisches Instrument

Dr. Kotzian machte deutlich, dass Zwangsmigrationen keineswegs eine Erscheinung der Moderne seien. Schon im Mittelalter seien Siedlungsbewegungen häufig durch politische Interessen gesteuert worden. Die deutsche Ostsiedlung etwa sei ein Beispiel für eine Migration, die sowohl wirtschaftlich als auch machtpolitisch motiviert gewesen sei.

Oftmals wurden Siedler von den Herrschern großer Reiche angeordnet, sollten zu bestimmten Zeiten und mit besonderen Aufgaben ein Gebiet urbar machen, erschließen oder möglichst auch entwickeln. Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters und der frühen Neuzeit, die eigentlich europäischen Charakter hatte, ist dafür ein Beispiel.

Doch während freiwillige Migration über Jahrhunderte hinweg zur kulturellen Diversität Europas beigetragen habe, seien Zwangsmigrationen meist mit Identitätsverlust und Entrechtung verbunden. Hier zog Dr. Kotzian eine direkte Verbindung zu aktuellen Konflikten: Auch im 21. Jahrhundert würden ethnische Säuberungen und Zwangsumsiedlungen als politische Maßnahmen eingesetzt – etwa im Nahen Osten, in der Ukraine oder im Kontext des Gaza-Streifens.

Auch Trump macht das nicht aus Nächstenliebe für die Israelis oder die Palästinenser, sondern er hat dahinter wichtige und bedeutende politische Absichten für sich selber. Also die Begründung der Umsiedlungspolitik suchten die Staaten in einem eigenen Denkprinzip.

Dies zeige, dass die Instrumentalisierung von Migration als Mittel zur Schaffung homogener Nationalstaaten keineswegs überwunden sei.

Die Sonderstellung Südtirols

Ein besonders interessanter Abschnitt des Vortrags betraf den Vergleich zwischen der Situation der Sudetendeutschen und den Südtirolern. Während die Sudetendeutschen nach 1945 größtenteils ihre Heimat verloren, gelang es den Südtirolern, innerhalb Italiens eine weitgehende Autonomie zu erlangen. Dr. Kotzian stellte heraus, dass dies vor allem auf internationale Garantien und das Beharrungsvermögen der Südtiroler selbst zurückzuführen sei.

Schlussfolgerung: Erinnerung als Verpflichtung

Zum Abschluss betonte Dr. Kotzian, dass das „Heimatlosmachen“ kein Mittel der Politik sein dürfe. Vielmehr müsse die Aufarbeitung der Geschichte dazu beitragen, zukünftige Vertreibungen zu verhindern. In diesem Punkt schloss sein Vortrag an Suppans Erkenntnisse an.

Laut dem Statistischen Bundesamt hatten im Jahr 2023 rund 29,7 % der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund. Zählt man die Nachkommen von Vertriebenen hinzu, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland kamen, könnte der Anteil auf etwa 40 % ansteigen. Vor den Neuankömmlingen aus anderen Kulturkreisen steht ein lange Integrationsprozess, den die Vertriebenen durchgemacht haben.

Wir befinden uns jetzt in der dritten und vierten Generation. Und wenn also die Politiker davon reden, dass die Flüchtlinge, die bei uns aufgenommen werden, innerhalb von fünf Jahren integriert werden müssen, so ist das einfach Quatsch. Schlicht und ergreifend Unsinn.

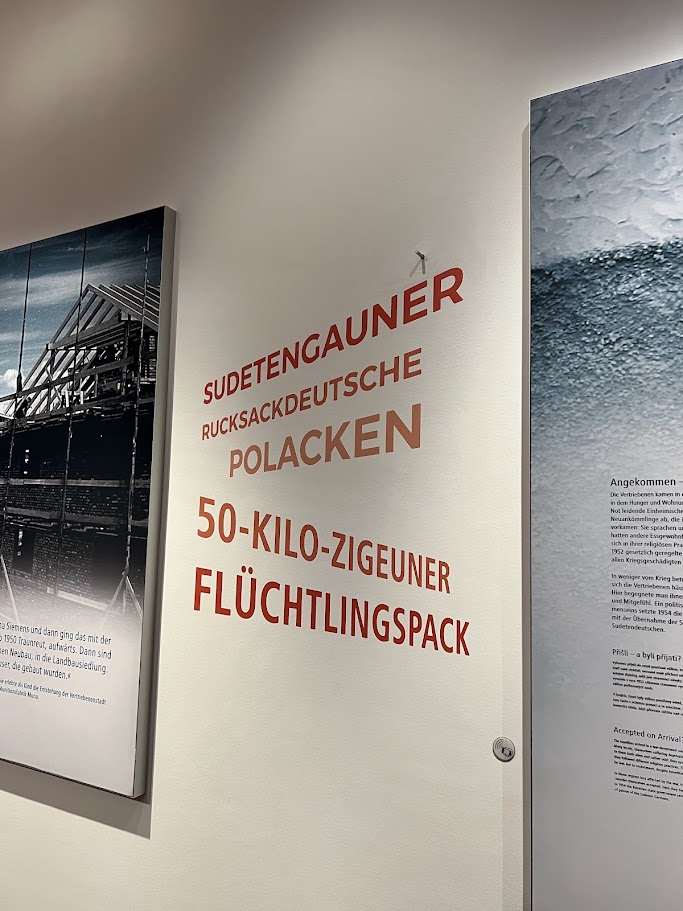

Integration ist ein langfristiger Prozess. Auch in der dritten Generation lassen sich noch kleine Hinweise auf die Herkunft feststellen wobei dies nicht mehr so dramatisch ist, wie in der ersten und zweiten Generation beispielhaft dokumentiert im Sudetendeutschen Museum:

Sudetengauner, Rucksackdeutsche, Polacken, 50-Kilo-Zigeuner oder Flüchtlingspack. Die dritte Generation ist dann weitgehend integriert und muss solches nicht ertragen.

Das 21. Jahrhundert habe die historische Lektion noch nicht gelernt.

Ethnische Säuberungen, Bevölkerungsaustausche und politische Umsiedlungen seien weiterhin Realität. Doch die Erinnerung an die Vergangenheit könne helfen, das Bewusstsein für die Gefahren dieser Politik zu schärfen – und genau dafür sind Veranstaltungen wie die Tagung im Heiligenhof von großer Bedeutung.

Deutsch Dr. Kotzian über Zwangsmigration

English Dr. Kotzian on Forced Migration

0 Antworten zu „Dr. Kotzian über Zwangsmigration“