Familie Ertner spricht zwei Sprachen – Deutsch und Tschechisch. Diese Geschichte erzählt von Krieg, Verlust, Identität und dem Versuch, Brücken zu bauen zwischen Tschechien und Deutschland, zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Wenn ich heute an die Familiensprache denke, denke ich an mehr als nur Worte. Ich denke an Schicksale, an Krieg, an Verlust – aber auch an das Überleben. Meine Familiensprache väterlicherseits ist Deutsch, mütterlicherseits Tschechisch. Deutsch – gesprochen im Riesengebirge, im Herzen des geographischen Sudetenlandes. Eine Sprache, die einst ganz selbstverständlich war – und dann plötzlich zu einer riesigen Last wurde.

Minderjährig verheiratet, bald verwitwet

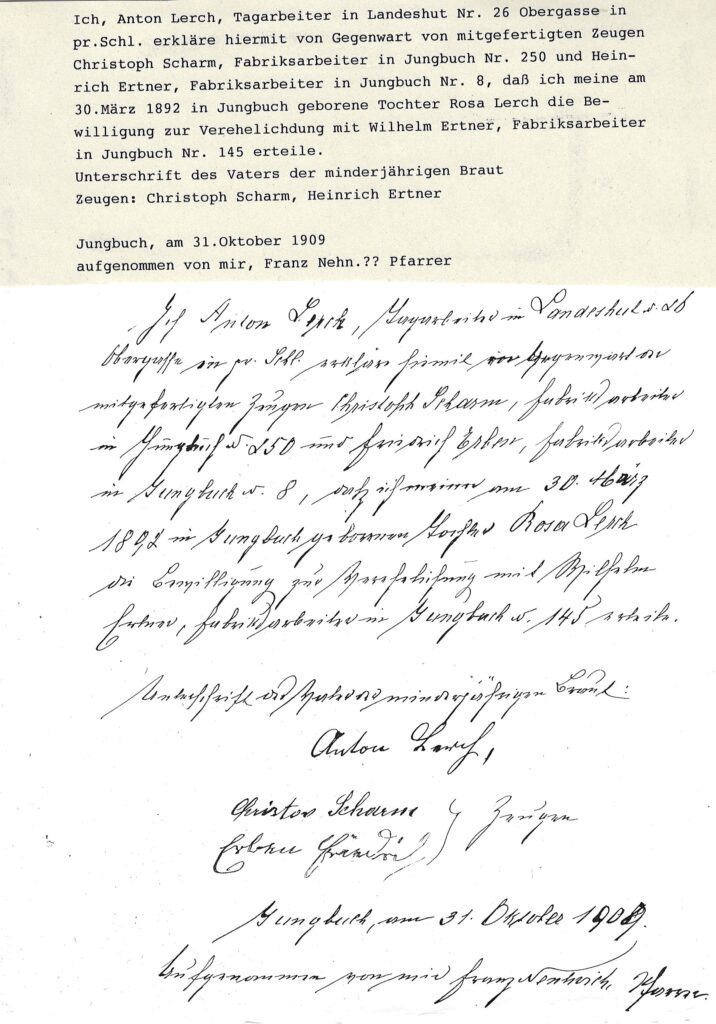

Meine Ururgroßeltern, Wilhelm Ertner und Rosa Lerch, waren einfache Leute. Er war Fabrikarbeiter, sie die Tochter eines Tagelöhners. 1909 wollten sie heiraten. Doch Rosa war noch minderjährig – erst 17 Jahre alt. Ich habe das Dokument, das ihr Vater Anton Lerch unterzeichnete, um der Ehe zuzustimmen. Es ist bewegend zu lesen: „meine am 30. März 1892 geborene Tochter Rosa Lerch…“ – mit siebzehn verlobt, mit neunzehn verheiratet.

Quelle: Jan Ertner, zu Text gebracht bei Sepp Pöll

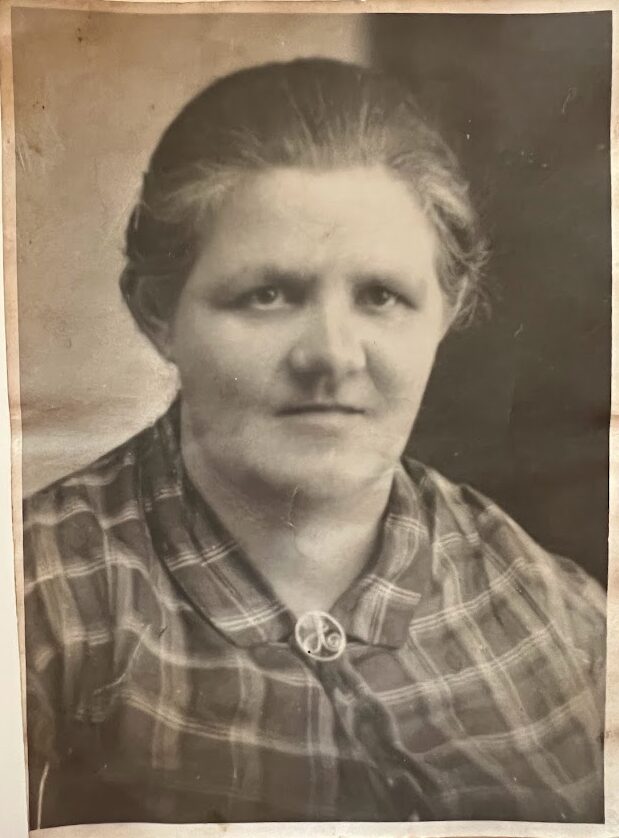

Wilhelm zog in den Ersten Weltkrieg – und kehrte nie zurück. Erst 1924 wurde er offiziell für tot erklärt. Schon 1921 kam Hedwig Ulrich auf die Welt, die Mutter der lieben Tante Giesela. Rosas Familiensprache blieb Deutsch – auch wenn sich das Land um sie herum veränderte. Die Monarchie war gefallen, die Tschechoslowakei entstanden, und die deutsche Sprache und Identität der einfachen Leute verlor langsam ihren Schutz.

Überleben durch Arbeit

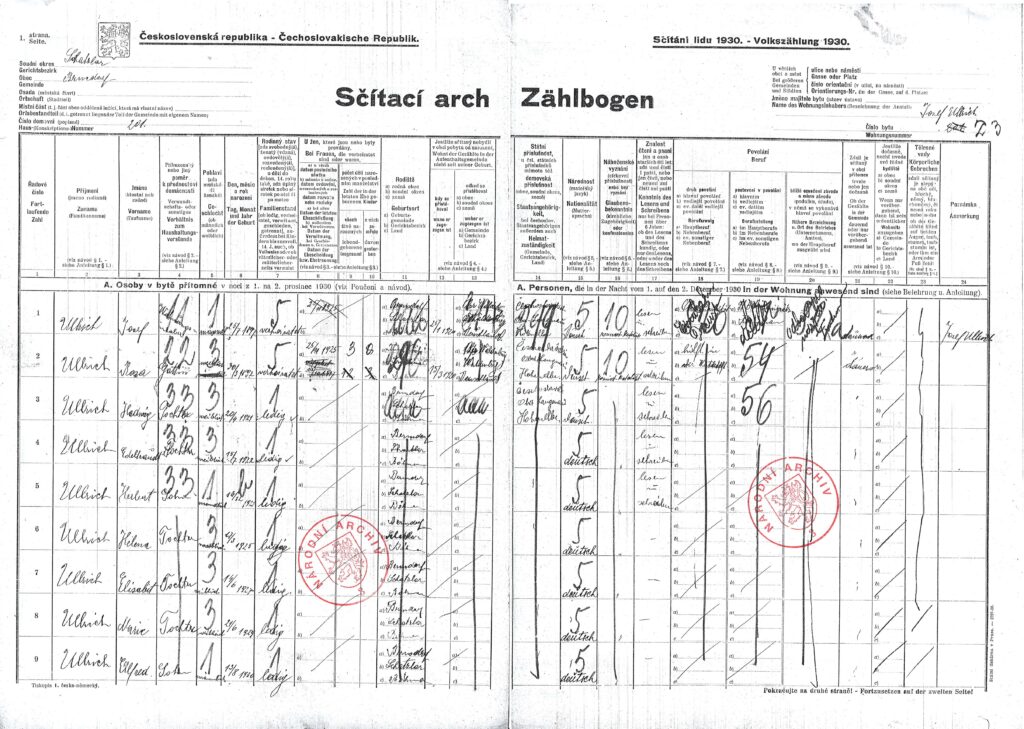

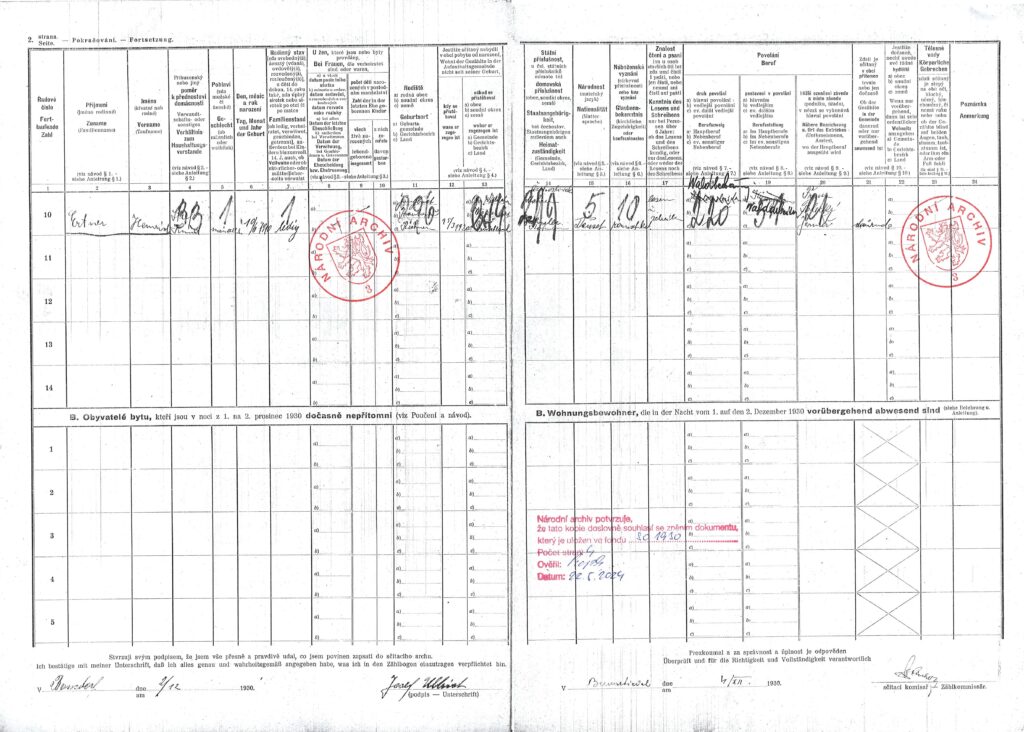

Rosas Sohn, mein Großvater Heinrich Ertner, wurde am 10. oder 11. Juni 1910 noch in der österreichischen Monarchie geboren. Die Volkszählung von 1930 zeigt ihn in Bernsdorf, zusammen mit mehreren Geschwistern – allerdings alle mit dem Nachnamen Ulrich.

Quelle: Narodní archiv Sčítání lidu 1930

Nur Heinrich Ertner – und eine Schwester, ebenfalls mit dem Namen Rosa – trugen noch den Nachnamen des gefallenen Vaters. Das bedeutet: Nach Wilhelms Tod lebte Rosa mit einem neuen Partner zusammen, offenbar einem Mann namens Josef Ulrich, geboren am 25. Juli 1897.

Heinrich begann 1938 in der Grube in Schatzlar zu arbeiten – ein scheinbar unspektakulärer Schritt, der sein Leben rettete. Als Bergmann war er systemrelevant, wurde nicht zur Wehrmacht eingezogen und nach dem Krieg nicht vertrieben. Er blieb – als einziger seiner Familie. Seine Geschwister wurden, wie so viele Sudetendeutsche, nach dem Krieg ausgesiedelt.

Eine Schwester, ein tragisches Ende

Über Rosa Ertner kursiert eine bedrückende Familiengeschichte: Am Kriegsende soll sie sich in Tetschen-Bodenbach durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben genommen haben. Vielleicht aus Angst. Vielleicht aus Verzweiflung. Auch sie soll nicht vergessen sein.

Die Wanderung meiner Großmutter

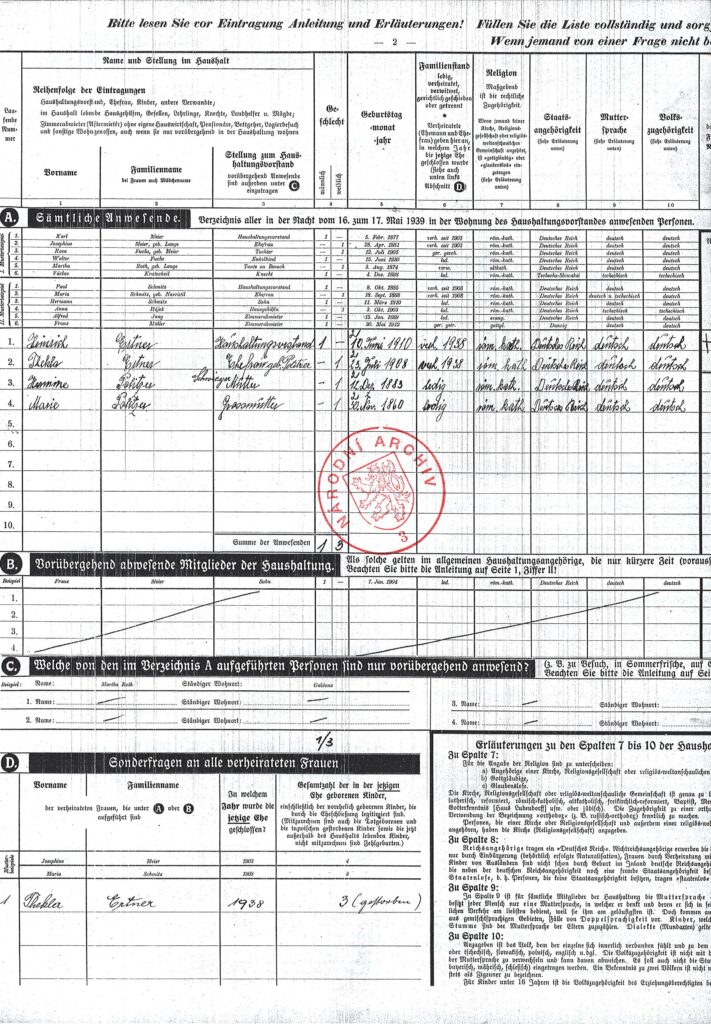

1938 heiratete Heinrich meine Großmutter Thekla Politzer. Auch sie hatte eine besondere Geschichte. Sie wurde 1908 in St. Pölten in Österreich geboren. In den 1930er Jahren kam sie mit ihrer Mutter, Großmutter und Schwester in die Tschechoslowakei.

Warum? Auch das ist ein Teil unserer Familienüberlieferung: Ihr Vater soll ein Zirkusmitarbeiter aus Böhmen gewesen sein. Die Geschichte geht, dass die österreichischen Behörden sie deshalb „zurückgeschickt“ hätten – in das Land des Vaters. Ob das historisch belegbar ist, weiß ich nicht. Aber es zeigt, wie zufällig, verletzlich und gleichzeitig stark Lebenswege damals waren – besonders die von Frauen, die irgendwo zwischen Herkunft, Staatsbürgerschaft und Zukunft standen.

Kinder in Zeiten der Krise

Thekla brachte laut Familienerzählung 13 Kinder zur Welt – doch nur fünf überlebten. Die anderen starben. Bereits 1939 ist das amtlich dokumentiert: In der Volkszählung steht, sie habe drei Kinder verloren, geboren vor 1938 (gestorben).

Quelle: Narodní archiv Volkszählung 1939

Es war die Zeit der großen Wirtschaftskrise. Hunger, Mangelernährung, Krankheiten – auch in meiner Familie. Und obwohl kaum jemand darüber sprach, erzählen die Dokumente, was war. Ihr erster überlebender Sohn, mein Onkel Wilhelm, wurde 1940 geboren.

Mein Vater Jan Ertner kam 1949 auf die Welt. Doch auch sein Start war geprägt von Unsicherheit: Mein Großvater Heinrich erhielt die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft am 1. August 1950. Angeblich wurde er von tschechischen kommunistischen Vorgesetzten in der Grube aufgefordert zu unterschreiben – sonst müsse er gehen. Die Familie erzählt, er habe die tschechischen Papiere kaum verstanden, und unter Druck und Angst unterschrieben. Bis dahin war mein Vater staatenlos – ein ganzes Jahr lang nach seiner Geburt.

Wer sind die Ulrichs?

Was aus den Geschwistern meines Großvaters – den Ulrichs – wurde, weiß ich bis heute nicht.

Eines vermute ich: Als die Viehwaggons mit den Sudetendeutschen aus Schatzlar abfuhren, haben mein Großvater Heinrich und meine Großmutter Thekla es vermutlich gesehen.

Das Wohnzimmerfenster blickte direkt auf den Bahnhof. Mein Opa konnte womöglich beobachten, wie seine Geschwister abtransportiert wurden.

Foto der Vertreibung aus dem Sudetendeutschen Museum in München

Die Familiengeschichte vermutet, dass die Ulrichs nach der Vertreibung in Bayern, im Raum Bad Tölz, gelandet sind. Wir waren nach der Wende einmal dort – ich kann mich kaum erinnern. Vielleicht leben ihre Kinder oder Enkel heute dort. Vielleicht liest jemand diesen Text, der etwas weiß. Wenn ja – bitte meldet euch. Es wäre mir eine Ehre, wieder Verbindung zu knüpfen.

Erinnern. Verstehen. Brücken bauen.

Warum ich das alles aufschreibe? Weil ich glaube, dass wir uns erinnern müssen, um verstehen zu können. Und dass wir nur dann etwas Neues schaffen können, wenn wir anerkennen, was war. Meine Familiensprache ist (fast) verschwunden. Aber ihre Geschichte lebt weiter. Durch das Erzählen, durch diese Wörter, durch das Teilen.

Ich trage beides in mir: Meine Mutter ist Tschechin, meine Muttersprache ist Tschechisch – doch meine Familiengeschichte ist tief verwurzelt im deutschen Böhmen. Ich bin zweisprachig, und manchmal spüre ich, wie sich auch meine Identität zweisprachig anfühlt – oder sogar zweigeteilt. In mir lebt die alte Spaltung Böhmens, die es seit über tausend Jahren gibt – zwischen deutschen und tschechischen Stimmen, zwischen Erinnerungen, die sich widersprechen, und doch aus demselben Land stammen.

In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich verstehe beide Seiten.

Vielleicht gerade deshalb wünsche ich mir so sehr, dass wir Brücken bauen, wo früher Gräben waren. Ich wünsche mir, dass aus diesen Erinnerungen Verständnis entsteht – zwischen Generationen, zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Tschechien und Deutschland, zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Deutsch Familiensprache – retten oder loslassen?

English Family Language — Preserve It or Let It Go?

0 Antworten zu „Familiensprache – retten oder loslassen?“